读史使人明智,鉴以往而知未来。这便是魏征所言“以史为镜,可以知兴衰”之意。

图片来源网络

谈到王安石,一种无以言表的悲愤之感便涌上心头,仿佛一种无力感从历史的文字中流淌出来,让人不忍细看。

北宋文坛一杆大旗

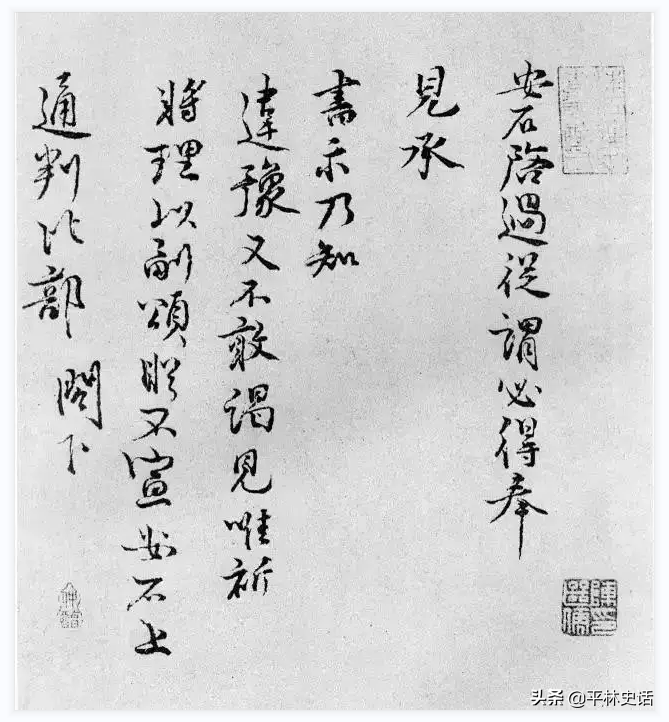

王安石其人,字介甫,号半山,谥文,封荆国公。世人又称王荆公。对宋代历史稍微有一些认知的人都不会对这个名字感到陌生,因为他是一个在北宋历史上不可绕过的名字。

图片来源网络

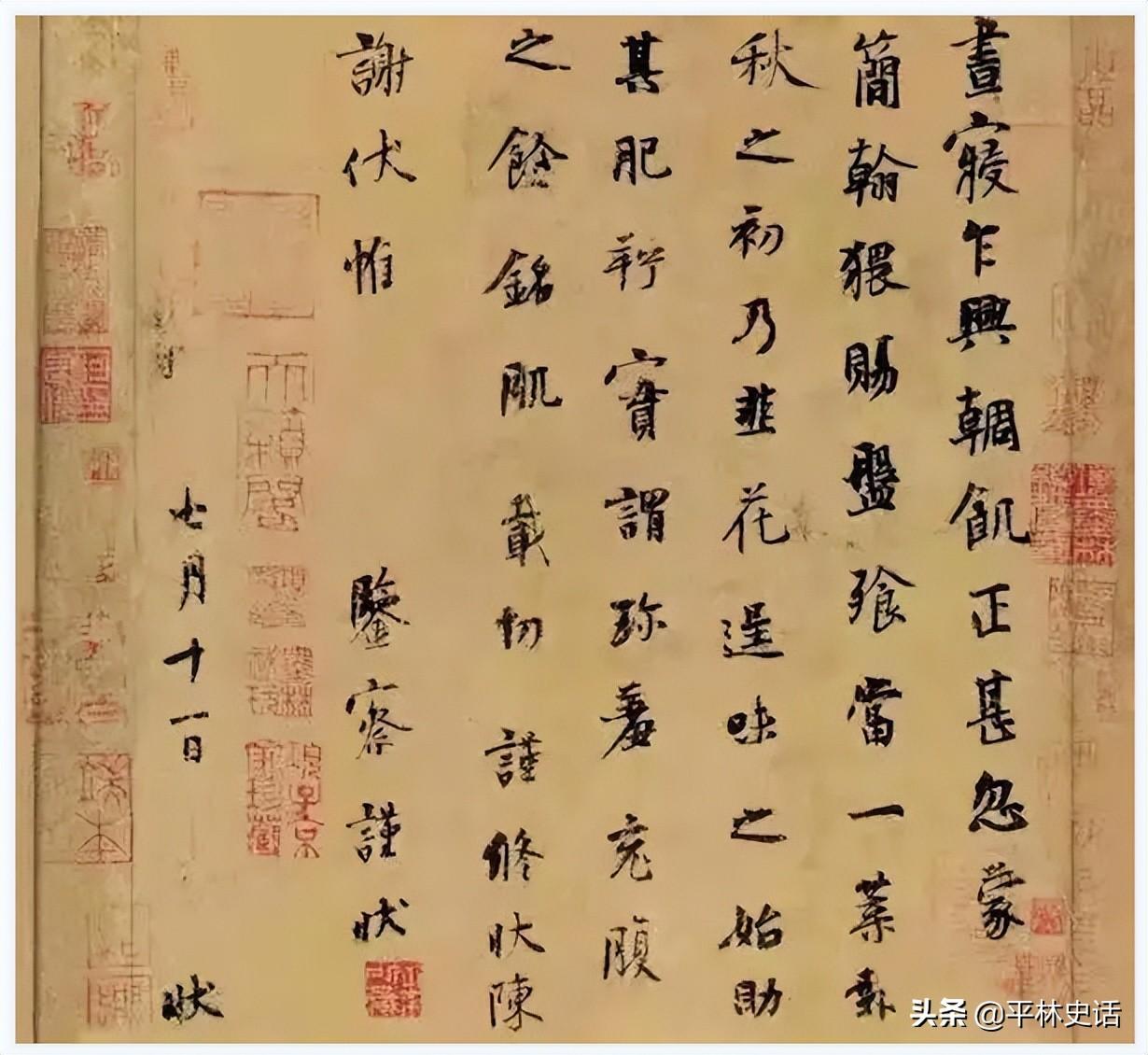

文学上他列“唐宋八大家”之一,“大文豪”的头衔放在他的身上一点也不为过——“春风又绿江南岸,明月何时照我还”、“遥知不是雪,为有暗香来”、“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”……近千首诗歌流长深远。

“仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?”

——如《伤仲永》一般颇具意义的文章也有数百篇传世。因此王安石确属宋朝文坛一杆大旗,洋洋洒洒飘摇千年。

图片来源网络

无怪欧阳修赞其曰:

“翰林风月三千首,吏部文章二百年。老去自怜心尚在,后来谁与子争先。”

变革图强一代先锋

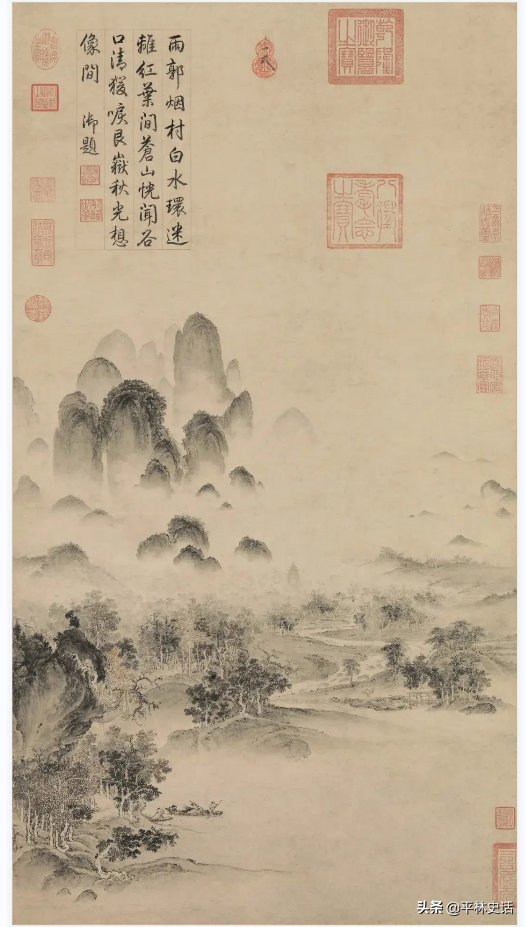

政治上,王安石两度拜相,以一己之力为大宋王朝开启“变法图强”之道路,面对重重阻碍、处处羁绊,一往无前、死而后已。

纵观历史,变法者自商鞅起到戊戌六君子终,两千余年历史长河中,只有寥寥可数的有想法、有胆识、有气魄者方敢说“变法”,而变法者往往不得善终。

图片来源网络

这里我们试着分析一下原因,一个人妄图去改变历史的节奏、社会的固定发展模式,必然处处碰壁、事事为难,最为难处便是明知不可为而为之;这世间有的人就是为了一场轰轰烈烈的燃烧而生,他们可以抛却生前荣辱、也可放下身后名节,只为了那一点点可能的希望发挥全部的热量——这样的人是值得在历史上大书特书的。

当然,这也只是以后世看历史的角度上说,若生在当时,我们或也是那些保守派的一份子——妄图一成不变、妄图守旧至死、毫无创新、毫无胆魄。

图片来源网络

我们的历史上,每一个变法者虽然对他个人而言都因遭到保守派的疯狂复仇或身首异处、或一蹶不振、或惶惶而终,但他们身后的那个社会却因为他们曾经的变革而着实发生了改变——这便是最大的意义。

悲壮的现实主义者

说王安石是悲壮的现实主义者,恰恰也是从变法之处说。

所谓“爱之深责之切”,一个人如果对其所处的社会或环境毫无想法、毫无感情,便不会有任何积极或消极的言行,只一味浑浑噩噩便是了。但总有一些对社会怀有深情、对时代怀有良知的人,他们用敏锐的眼光发现了当时社会的弊端,用灵敏的头脑找到了一条改变弊端、求变图强的路,并用坚毅的身躯践行之——直到残躯燃尽,也渴望导引光明照亮现实。

图片来源网络

历史上的变法者无不如此,他们的失败有主观责任,但更大的应该归因于强大而保守的社会阶层——恰恰是这些人阻碍了社会变革和发展的可能(当然变革的结局未必都是富强,有时也会造成社会动荡和国家分裂,这便是变革的风险所在。一个社会如果不敢冒风险,必将无所发展。)

谈到王安石的悲壮,还有两个重要的人需要让我们重新定义或重新思考一下,一个是苏东坡,一个是司马光。

苏东坡年少时自恃聪明博学、有些狂妄自大,作为文坛前辈、当朝宰相的王安石曾给了他很多重要的意见和指导,才有了其后面的文坛成就——可以说王安石之于苏东坡,是前辈、是老师、是领导。

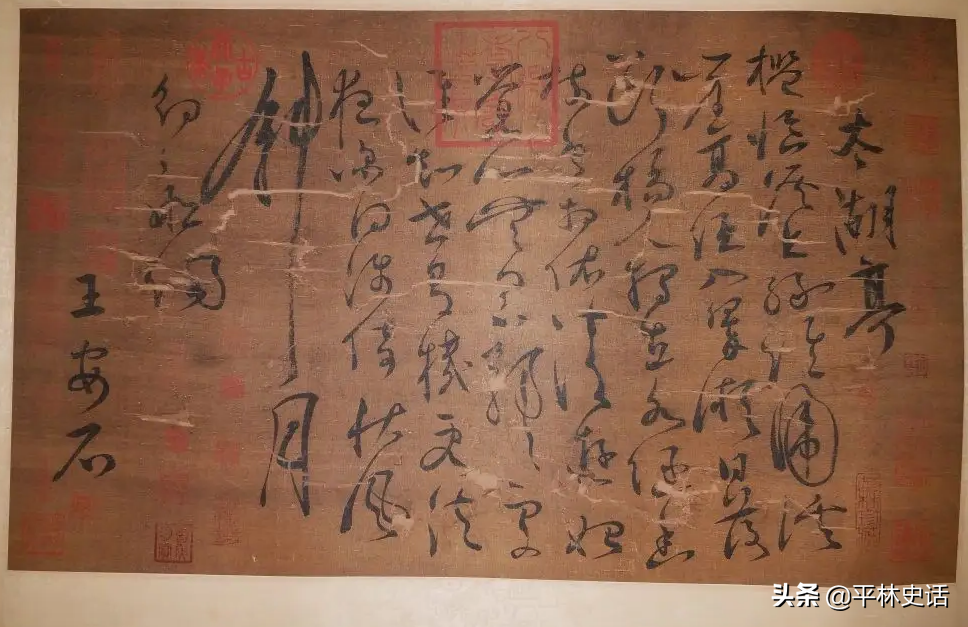

司马光与王安石于青年时期便是好友,多年互通有无。

但到了王安石主持变法时期,这苏与司马都成为了反对变法的坚实力量——苏东坡上书言“变法毫无意义”,司马光更是在拜相入阁后将所有新法尽数推翻——一个坚不可摧的保守利益集团。

图片来源网络

可见文武之道一张一弛,文章写得好的人未必能成为有利于时代发展的人。

东坡先生晚年四处颠沛,看尽人间凉薄,也看到了王安石新法给底层百姓所带来的生活改观,又开始对自己当初的反对变法做检讨,然一切为时已晚。

“自古功名亦苦辛,行藏终欲付何人?当时黮闇犹承误,末俗纷纭更乱真。糟粕所传非粹美,丹青难写是精神。区区岂尽高贤意,独守千秋纸上尘。”

王安石这首《读史》放于此处或许是最恰当的结尾了。